自2023年7月国家卫生健康委员会等多部门联合部署开展全国医药领域腐败问题集中整治工作以来,医药领域的反腐进程不断推进。近一年多来,随着系列行政处罚案件的公开报道,学术会议合规等议题得到业内的持续重点关注。2025年1月14日,国家市场监督管理总局正式发布《医药企业防范商业贿赂风险合规指引》,指引医药企业构建全景式、动态化的商业贿赂风险防范机制。紧接着在1月17日上午,国家医疗保障管理局(“国家医保局”)召开“保障人民健康 赋能经济发展”新闻发布会,总结了2024年医药价格和招采信用评价(“价采信用评价”)制度的实施情况,初步提出了制度完善方案,并于2月22日和23日,连续发布两起商业贿赂信用监管案例。[1]值此背景,环球团队将基于价采信用评价制度的建设情况介绍,结合近期的调研成果[2],就医药企业价采信用评价的相关实务关注问题进行评析。

一、价采信用评价制度建设情况概览

(一)历年回顾

2020年,国家医保局发布《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》及2项配套文件《医药价格和招采信用评价的操作规范(2020版)》(“《操作规范》”)、《医药价格和招采信用评级的裁量基准(2020版)》(“《裁量基准》”),我国价采信用评价制度由此建立,多省医保局也相继制定了地方规范性文件。

2023年11月17日,国家医保局发布《关于加强和改进医药价格和招采信用评价工作的通知》(“《关于加强和改进价采信用评价工作的通知》”),针对“向生产企业穿透不到位”、“失信处置不及时”等问题提出压实责任、强化制度落实的工作要求。同时,该文件提出了两项强化要求:一是放宽信息公示范畴,要求自2024年一季度起,对“特别严重”“严重”“中等”“一般”失信评定结果一律进行公示;二是拓展评定结果应用,在组织国家集采和省际联盟采购设置招采规则时,对“特别严重”及“严重”失信企业实行不同程度的禁入或约束,根据评级结果在续约时给予赋分。在一省确定失信产品价格虚高空间后,及时通知他省予以关注。

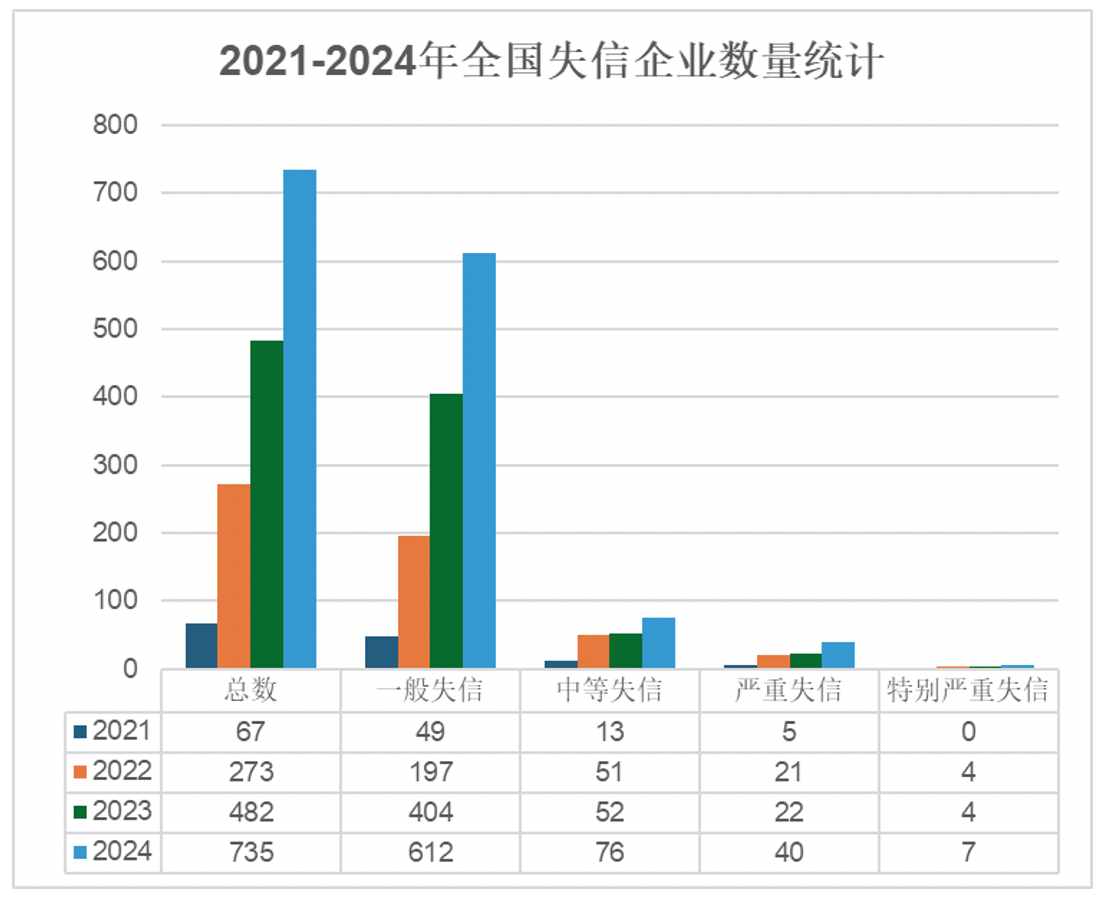

就该制度的落实情况而言,根据国家医保局自2021年至2024年发布的《医疗保障事业发展统计快报》[3]显示,自价采信用评价制度建立以来,2022年被采取信用评级处置的企业总数骤增,之后几乎逐年成倍增加,“一般”失信企业数量同样逐年显著上升。2024年,失信企业总数及各档信用评级对应的企业数量都到达峰值。上述报告数据汇总如下图所示。

(二)趋势展望

2025年初,国家医保局官网发布了有关价采信用评价制度建设的多项动态,包括公示两起商业贿赂相关企业信用评级处置案例,表明对生产企业的穿透监管,以及在“保障人民健康 赋能经济发展”新闻发布会上提出招采信用评价制度的初步完善方向,包括调整评价标准、增强部门协同以及强化惩戒力度。下文将结合相关内容,对价采信用评价制度的发展趋势进行评述。

1. 加强对生产企业的穿透监管

在国家医保局近期公布的两起商业贿赂案例中,受贿方和行贿方分别为医院工作人员和医药经销商的工作人员,相关案件皆由法院作出刑事判决。案例显示,属地医保部门(含集采机构)能够根据案源线索,获取法院判决文书、卷宗、医疗机构采购记录等关键案情材料,穿透到涉案药品生产企业,并进行信用评级处置。相关生产企业也都采取了信用修复措施,包括积极整改,承诺加强内部管理;主动下调涉案产品的销售价格;通过公益捐赠的形式退回不合理收益。

以上公布案例表明,受到价采信用评级的企业未必是医保部门所获案源信息相关案件的当事人。医保部门从司法机关等部门收集案件信息材料,基于生产企业是药品定价的“第一责任人”的逻辑,对生产企业进行穿透,这也回应了2023年《关于加强和改进价采信用评价工作的通知》中提出的“向生产企业穿透不到位”的重点问题,价采信用评价制度的建设风向标继续指向源头治理、穿透监管。

2. 调整评价标准,或将提升失信成本

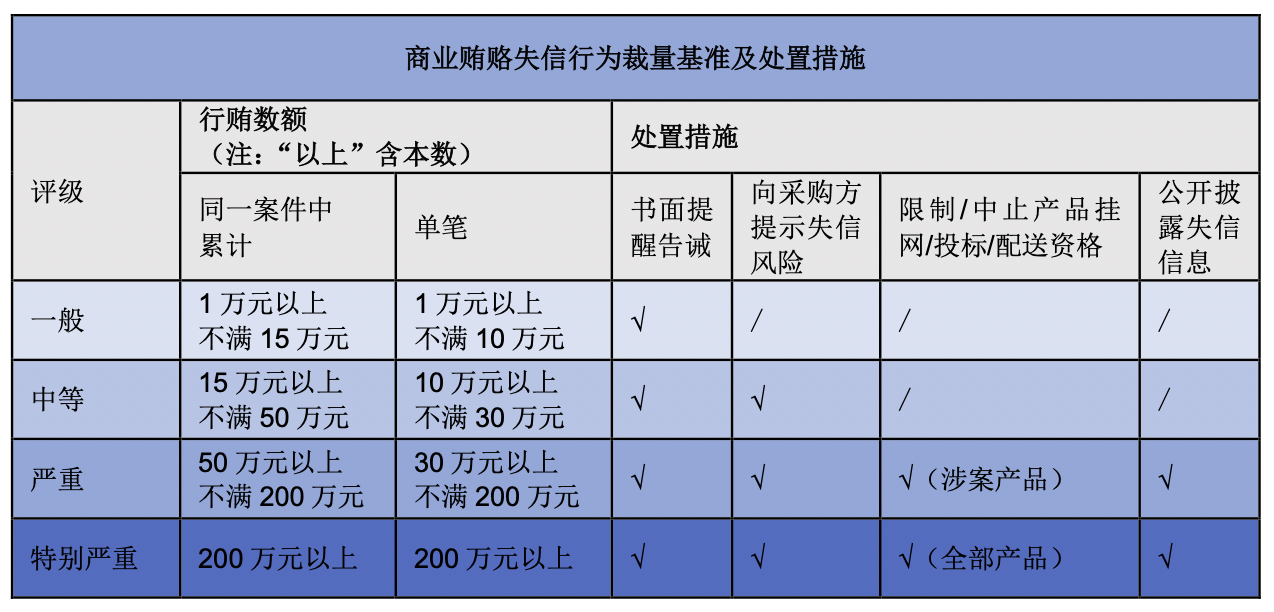

国家医保局在新闻发布会上表示,现行的“一般”“中等”“严重”“特别严重”四档信用评级可能被调整为“失信”“严重失信”“特别严重失信”三档,同时下调“特别严重失信”涉案金额评级标准。(以商业贿赂失信行为为例,《裁量基准》和《操作规范》对各评级所涉情形、处置措施的现行规定如下。)

对于失信评级档次调整机制的进一步落实方案,尚有赖于国家医保局正式发布具体的规范文件。假定“一般”“中等”评级的情形将被统一归为“失信”一档,相当于提升了原先“一般”失信情节的评价结果,相关企业或将面临与原先“中等”失信行为相同档次的处置措施(例如:采购方均会收到失信风险提示)。

3. 增强部门协同,丰富案源信息

国家医保局表示,更多行业主管部门发现或移送的问题线索和查办结果将被作为失信事实来源。

根据现行的价采信用评价制度,省级集采机构对企业作出失信评级和处置措施的案源包括法院判决和行政处罚。早在2020年价采信用评价制度建设初期,国家医保局和最高人民检察院就宣布签署了《关于开展医药领域商业贿赂案件信息交流共享的合作备忘录》,由此建立医药领域商业贿赂案件定期通报制度。[4]

关于行政处罚决定相关信息,医保局和市监局、税务局等行政主管部门之间的协同合作有望在未来得到进一步加深和落实。

4. 强化惩戒力度,对特定情形从重评级处置

国家医保局还在新闻发布会中提出,对于向各级医疗保障部门和医药集采机构工作人员行贿,以及参与伪造医疗处方、检测报告等文书资料,在集中带量采购中围标串标的医药企业,将从重给予评级处置。

考虑到价采失信事项目录清单实行动态调整机制,上述提及的“参与伪造医疗处方、检测报告等文书资料”可能被纳入目录清单中,也不排除该等行为与商业贿赂等行为存在事实上的关联,因而被认定为从重评级处置的情节之一。

如业内所知,自2023年起开展的全国医药领域腐败问题集中整治工作,强调“全链条全领域全覆盖”的系统治理。本文理解,价采信用评价作为业内商业贿赂风险防范与处置的一项有效机制,其运行逻辑也与集中整治工作具有内在的联动性。对于医药企业,尤其是生产企业而言,亟需关注产业链条上所有合作方的潜在商业贿赂风险所引致的信用评级处置后果。国家医保局对价采信用评价制度的初步完善方案,则充分表明其将连同各级医保部门贯彻“严的基调”。失信成本的提升,也将加强价采信用评价制度对企业的约束效果。

二、实务探讨:商业贿赂行政处罚对于药企价采信用评价的影响

在反腐态势日益趋严的大环境下,各级市监部门对商业贿赂行为的执法趋势更加严格。除了法院判决以外,省级集采机构是否已经或将依据市监部门的商业贿赂行政处罚决定对涉案企业(及相关企业)主动施行价采信用评价,成为企业商业贿赂风险防范和评估工作中的重要议题。

(一)商业贿赂行政处罚决定作为价采信用评价工作中的案源信息的相关问题

行政处罚决定是省级集采机构开展价采信用评价工作的案源信息,在规范文件层面不存疑义。根据《操作规范》,省级集采机构的价采信用评价案源信息可分为两大类,一是企业主动报告的法院判决或部门行政处罚决定信息;二是集采机构自主采集相关部门公开或产生的信息,其中包括梳理各级人民法院、市监局、税务局等部门公开的裁判文书、行政处罚决定文书等信息,公开文书信息披露不完整的,可以向相关部门争取信息支持。

尽管目前尚未能查找到公开的依据行政处罚决定书予以失信评级的公示,但需提示相关主体关注:一方面,从历年《医疗保障事业发展统计快报》提及的案源信息来看:2022年,报告显示国家医保局通过“整理最高人民法院案源信息”,进而通报、指导各地开展失信评级工作;在2023年和2024年,相关表述则发生细微变化,被调整为“整理司法等部门公开案源信息”,是否可以解读国家医保局所整理的案源信息的获取渠道正逐步从最高人民法院拓展到其他部门仍有待进一步观察。

另一方面,从国家医保局和各地医保部门按季度公示的信息来看:对于企业失信等级为“严重”、“特别严重”的案件(根据《操作规范》,对应情形为:同一案件中累计行贿数额在50万元以上或单笔行贿数额在30万元以上,已达到刑事犯罪的入罪标准),国家医保局披露的案源信息均是司法判决。自2023年11月20日第7期《价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信评定结果》起,公示信息中不再披露案源信息。[5]经抽样调研部分省份公示渠道,仅贵州省医保局按照《关于加强和改进价采信用评价工作的通知》公示了“中等”“一般”评定结果信息,由于未同步公示案源信息,[6]因此无法查明案源信息是否包含行政处罚决定。

对这一问题,环球团队通过调研获取的省级集采机构答复口径包括:

-

大多省份的集采机构不愿披露是否存在基于商业贿赂行政处罚决定作出失信评价的实例。其中,有部分省份的集采机构表示,市监局会共享行政处罚案源信息。

- 有个别省级机构表示,目前未以商业贿赂行政处罚决定作为价采信用评价工作的事实依据,仅以商业贿赂相关司法判决作为案源信息。

(二)企业受到商业贿赂行政处罚后的主动报告义务和责任

根据《指导意见》和《操作规范》相关规定,企业主动汇报信息被明确作为各省集采机构获取案源信息的渠道之一,企业应当自行政处罚决定生效之日起30日内向案件发生地的省级集采机构提供书面报告。并且在企业提交的承诺书中也包含相应承诺事项。医药企业对行政处罚决定提出上诉或者行政复议、行政诉讼,不影响其向失信行为发生地的省级集采机构报告失信信息。

对于行政处罚所涉商业贿赂行为,主动报告的信息包括但不限于涉案产品和金额、案由和判决结果、当事企业和人员等。应详细说明涉案产品“回扣”情况,包括给予回扣的对象、金额、方式、资金来源,单件产品“回扣”占零售价格的比例等。

关于不主动履行报告义务的后果,《裁量基准》第1.3条将“瞒报、漏报、不报承诺范围内的部门行政处罚信息”列为失信行为之一,该行为对应的评级是“一般”。在此需明确的是,根据《操作规范》第5.3.3条,信用评级结果是按照各失信行为的评级进行综合确定的。不同失信行为存在累加递进关系,需按《裁量基准》进行折算,选择失信评级最高的,作为企业当期的信用评级结果。据此理解,如果企业实施商业贿赂(例如单笔行贿数额在15万元以上且不满50万元,该行为对应评级“中等”)、但未主动报告受到行政处罚相关信息(该行为对应评级“一般”),且无其他失信行为的,那么最终评级实际还是根据商业贿赂的情节予以认定(按上述示例,最终评级为“中等”)。

那么除了上述明文规定外,如果企业不主动履行报告义务,是否有其他后果?结合匿名咨询的口径,提示相关企业:

-

集采机构有权监测企业是否主动履行报告义务的情况。

- 部分省级集采机构表示,如果企业自主报告,可能在正式评级和采取处置措施前,向企业提供正式评级前的信用修复的机会。就此口径,建议企业在收到行政处罚决定后,与省级集采机构保持顺畅的沟通渠道,积极、主动地配合并贯彻执行集采机构所要求完成的修复措施。环球团队近年来已协助多家客户在省级集采机构正式失信评级前成功完成主动修复并取得省级集采机构的认可。

三、结语

国家医保局近期发布的监管动向表明,价采信用评价制度将向纵深发展。可以预见,在省级医保部门执行层面,目前仍留存的弹性监管空间或将趋于收紧。结合商业贿赂监管态势而言,企业对包括商业贿赂在内涉案风险的管理,应延伸到对于价采信用评级处置后果的预判及应对方案。

注释:

[1] 国家医保局:“国家医保局召开‘保障人民健康 赋能经济发展’新闻发布会”,2025年1月17日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/1/17/art_14_15491.html;“院长‘狮子大开口’,商人也‘趋之若鹜’”,2025年2月22日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/2/22/art_14_15754.html;“从一例‘家族式腐败’案看药品价格虚高治理路径”,2025年2月23日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/2/23/art_14_15758.html。

[2] 环球团队共向五个省级集采机构进行匿名调研。鉴于调研样本范围以及调研时间等限制因素,调研结果仅供参考。

[3] 国家医保局:“2021年医疗保障事业发展统计快报”,2022年3月4日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2022/3/4/art_7_7927.html;“2022年医疗保障事业发展统计快报”,2023年3月9日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2023/3/9/art_7_10250.html;“2023年医疗保障事业发展统计快报”,2024年4月11日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/4/11/art_7_12348.html;“2024年医疗保障事业发展统计快报”,2025年3月21日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/3/21/art_7_16054.html。

[4] 国家医保局:“最高人民法院 国家医保局签署合作备忘录 建立医药商业贿赂案件信息交流共享机制”,2020年9月17日,https://www.nhsa.gov.cn/art/2020/9/17/art_14_3592.html。

[5] 国家医保局,专栏“价格招采信用评价”,https://www.nhsa.gov.cn/col/col126/index.html。

[6] 贵州省医保局,热点专题“价格招采信用评价”,https://ylbzj.guizhou.gov.cn/ztzl/rdzt/jzzsxypj/。